はじめに

日本の中小企業は、日本経済の屋台骨を支える存在です。

しかし今、その中小企業が存続していくための大きな課題が存在しています。

それが「事業承継」です。

経営者の高齢化や後継者不足、そして廃業件数の増加──。

2024年現在、事業承継の現状をどう読み解くべきか。

この記事では中小企業庁の2024年版中小企業白書や帝国データバンク、東京商工リサーチなどの最新データをもとに、日本の事業承継のいまを分析し、課題と展望について考察します。

経営者の高齢化と後継者不在率

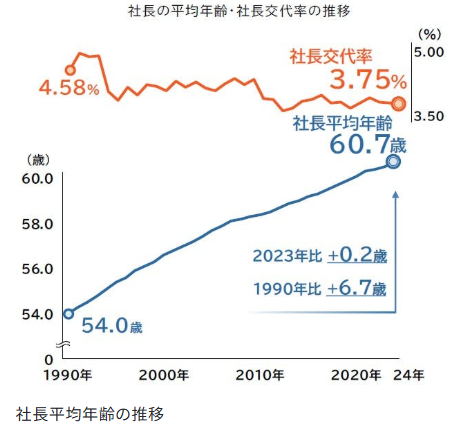

帝国データバンクによると、日本の経営者の平均年齢は2024年時点で60.7歳に達しています。

34年連続で過去最高を更新しており、経営者の高齢化が年々進行している実態を示しています。

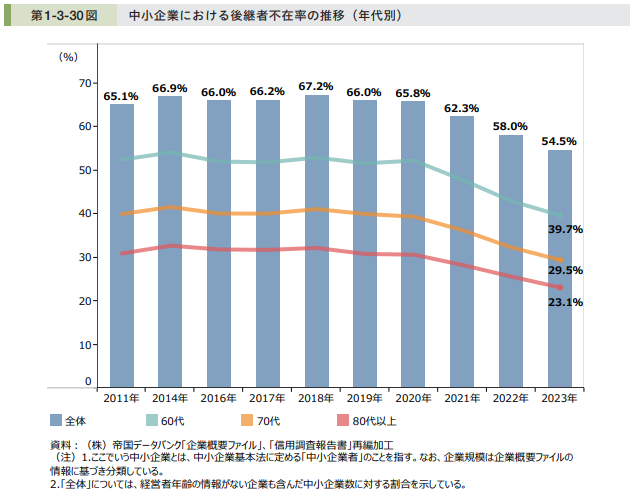

さらに中小企業白書によれば、2024年時点でも後継者不在率は「54.5%」と半数を超えています。

確かに2011年の65.1%からは改善していますが、そのペースは緩やかで抜本的な解決には至っていません。

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250325-presidentage2024/

(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf)

つまり、後継者が決まらないまま高齢の経営者が事業を続けている、というケースが非常に多いことがわかります。

休廃業・解散件数の増加と背景

後継者がいないという理由で、優良企業であっても廃業を選ばざるを得ない──。

このような現象は年々深刻化しています。

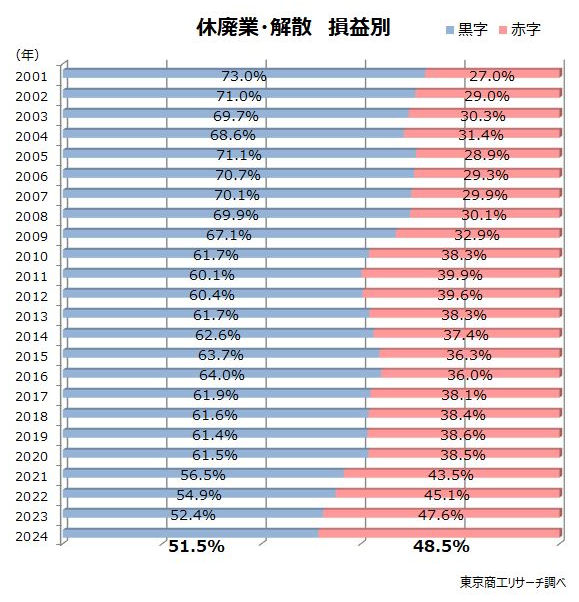

東京商工リサーチのデータによれば、2024年の休廃業・解散件数は「62,695件」に上り、特に60代・70代の経営者による廃業が目立ちます。

これらの半数は赤字企業ではなく、黒字で推移していた企業です。

つまり「もったいない廃業」が増えているのです。

(https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200854_1527.html)

政府による支援とその限界

こうした状況を受け、政府もさまざまな対策を講じています。

事業承継税制の特例措置、事業承継・引継ぎ支援センターの整備、M&Aのマッチング支援などが代表例です。

ただし、これらの施策の利用には一定のハードルがあります。

特例措置の手続きは煩雑で、専門家の支援が必要です。

支援センターの存在自体が十分に知られていないケースもあります。

そのため実際に支援を活用して事業承継を成功させている企業は、まだ少数派にとどまっています。

各地の事業承継引継ぎ支援センターはこちら↓↓

https://shoukei.smrj.go.jp/#top

いま中小企業が考えるべきこと

事業承継は、待っていれば自然と進むものではありません。

経営者自身が主体的に準備を始める必要があります。

特に重要なのは、以下の3点です

1.早期に候補者を明確にする

2.ビジョンや経営方針を共有し、育成を行う

3.税務や法務などの専門家と連携し、制度的課題を乗り越える

事業承継は「経営を引き継ぐ」だけでなく、「想いと未来をつなぐ」プロセスです。

今後の展望

2025年には団塊世代がすべて75歳以上となり、企業経営の「大継承時代」が本格化します。

時間は限られています。いま手を打てるかどうかが、10年後の企業の命運を分けると言っても過言ではありません。

これからの中小企業経営には、「継続」だけでなく「変革」が求められています。

事業承継を単なる交代ではなく、企業の再出発の機会ととらえる視点が不可欠です。

まとめ

日本の事業承継問題は数字以上に切実な現場の課題です。

経営者の高齢化、後継者不在、廃業の増加──そのどれもが企業存続を揺るがしています。

しかし裏を返せば、いま行動することで未来を変えられるとも言えます。

「うちの会社、どうなるんだろう」そう思ったときが、動き出すタイミングです。

コメント